正弦定理の基本と使い方を例題でマスター

正弦定理の基本と使い方

正弦定理の基本と使い方を教えてください。

進研ゼミからの回答!

正弦定理とは

正弦定理の基本と使い方について、例題を使いながらご説明しますね。

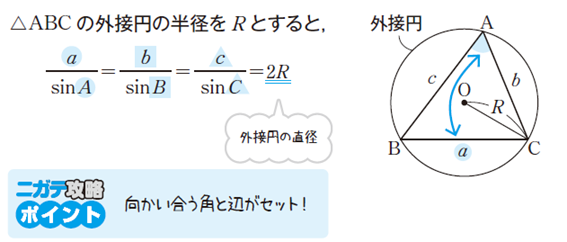

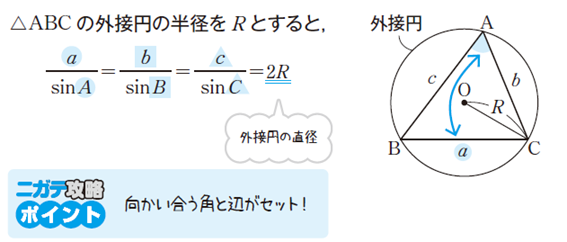

正弦定理は、三角形の辺の長さと角のサイン(sin)の間に成り立つ便利な定理です。具体的には、以下のようになります。

三角形ABCにおいて、各辺の長さをそれぞれa, b, cとし、それぞれの辺の対角の大きさをA, B, Cとすると、

a / sinA = b / sinB = c / sinC = 2R

が成り立ちます。ここで、Rは三角形ABCの外接円の半径です。

つまり、

・(辺の長さ) / (その対角のサイン) は、どの辺と角の組み合わせでも一定の値になる

・その値は、外接円の直径に等しい

ということです。

正弦定理は、どんなときに使える?

正弦定理は、主に以下の3つの場合に使えます。

1.三角形の辺の長さを求める

・2つの角の大きさと、1つの辺の長さがわかっているとき

2.三角形の角の大きさを求める

・2つの辺の長さと、1つの対角の大きさがわかっているとき

3.三角形の外接円の半径を求める

・辺の長さと、その対角の大きさが1組わかっているとき

正弦定理の使い方を例題で確認

では実際に正弦定理を使って例題を解いてみましょう。

例題1:辺の長さを求める

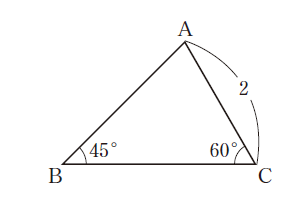

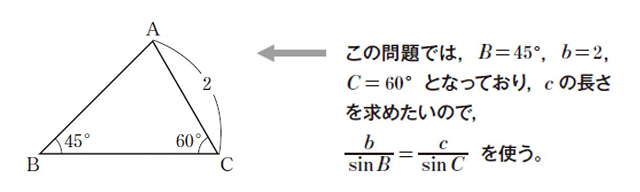

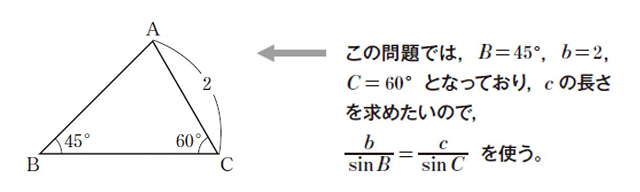

三角形ABCにおいて、b= 2,∠B = 45°, ∠C = 60 °のとき、辺cの長さを求めよ。

考え方

・わかっている情報:2つの角(∠B, ∠C)と1つの辺(b)

・求めたいもの:辺cの長さ

・使う定理:正弦定理

解答

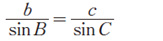

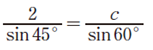

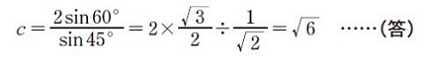

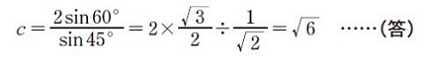

正弦定理より、

ここに、わかっている値を代入します。

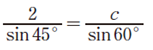

両辺にsin60°をかけます。

なので、

したがって、辺cの長さは√6です。

ポイント

• 正弦定理を使う際は、どの辺と角の組み合わせを使うかを見極めることが重要です。

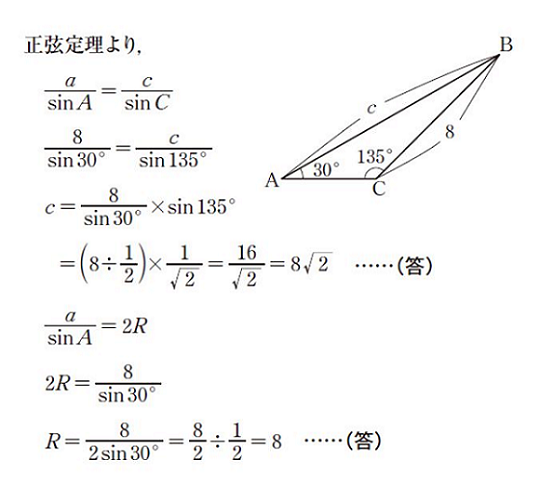

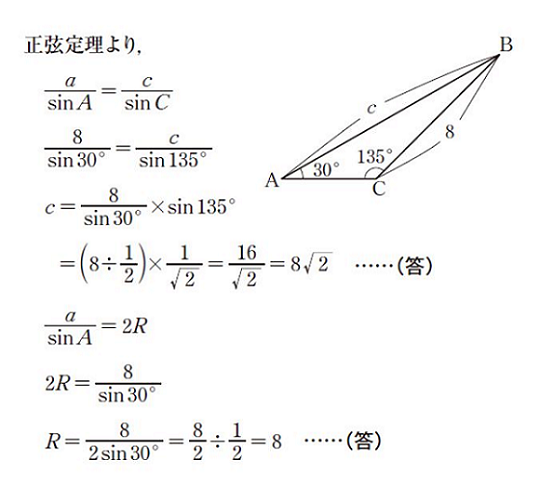

例題2:1つの辺と、外接円の半径を求める

三角形ABCにおいて、a = 8, ∠A = 30°, ∠C = 135°のとき、cと外接円の半径Rの大きさを求めなさい。

考え方

・わかっている情報:2つの角(∠A, ∠C)と1つの辺(a)

・求めたいもの:c、外接円の半径R

・使う定理:正弦定理

解答

まとめ

正弦定理は、三角形の辺の長さと角のサインを結びつける便利な公式です。

・(辺の長さ) / (その対角のサイン) = 2R(外接円の直径)

この関係を理解し、例題を通して使い方をマスターすることで、さまざまな三角形の問題を解くことができるようになります。

分母と分子の対応に注意しながら、正弦定理を使いこなしましょう!

それではこれで回答を終わります。これからも『進研ゼミ高校講座』で確実に力をつけていってくださいね。

数学のQ&Aランキング

数学のQ&Aランキング

- 【数列】Σの和の求め方

- 【関数と極限】∞+∞=∞とは

- 【三角関数】0<θ<π/4 の角に対する三角関数での表し方

- 【指数・対数関数】1/√aを(1/a)^r の形になおす方法

- 【図形と計量】180°-θの三角比

全体のQ&Aランキング

全体のQ&Aランキング

- 【動名詞】①<make + O + C >構文の訳し方②間接疑問文における疑問詞の訳し方

- 【数列】Σの和の求め方

- 【関数と極限】∞+∞=∞とは

- 【三角関数】0<θ<π/4 の角に対する三角関数での表し方

- 【指数・対数関数】1/√aを(1/a)^r の形になおす方法

「数と式」Q&A一覧

「数と式」Q&A一覧

- 【数と式】「pならばq 」が真のとき,集合Pが集合Qに含まれる理由

- 【数と式】たすきがけのやり方について

- 【数と式】たすきがけはいつ使うのか

- 【数と式】ルートの中が「負の数の2乗」のときの,ルートのはずし方

- 【数と式】因数分解のしかた

- 【数と式】因数分解の式の整理について

- 【数と式】因数分解の式変形について

- 【数と式】因数分解をするときの途中式について

- 【数と式】対称式はどんなとき使うんですか?

- 【数と式】式変形するときの文字の置き換え方

- 【数と式】必要条件・十分条件

- 【数と式】文字を含む式の書き方

- 【数と式】無理数の整数部分,小数部分の求め方

- 【数と式】絶対値と場合分け

- 【数と式】絶対値記号の意味

- 【数と式】絶対値記号を含む方程式・不等式の解き方

- 【数と式】負の値の絶対値の考え方について

- 【数と式】逆・裏・対偶の関係

- 【数と式】連立不等式の解の求め方

- 【数と式】2重根号の計算

- 【数と式】有理数ってどんな数?分数で表せる数の見分け方と無理数との違いが知りたい

- 【数と式】無理数ってどんな数?有理数との違いや身近な例も知りたい