| 大問番号 | 出題内容 | 配点 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 生命現象と物質(A:タンパク質、光合成 B:遺伝情報の発現) | 18 | 必答 |

| 2 | 生殖と発生(A:動物と植物の配偶子形成 B:動物の発生) | 18 | 必答 |

| 3 | 生物の環境応答(A:骨格筋の構造 B:植物ホルモン) | 18 | 必答 |

| 4 | 生態と環境(A:個体の成長と個体群、生存曲線、生命表 B:生物間の相互作用、共進化) | 18 | 必答 |

| 5 | 生物の進化と系統(A:地質時代と生物の変遷B:自然選択、動物の系統樹) | 18 | 必答 |

| 6 | 臓器移植 | 10 | 1題選択 |

| 7 | DNA の塩基配列を用いた生物の系統推定 | 10 | |

| Total | 100 |

知識問題と実験考察問題を織り交ぜた構成で、各分野からまんべんなく出題された。知識問題は、教科書の本文に記載のある標準的な問題が中心ではあるが、細かな知識の定着を必要とする問題もあった。実験考察問題では、与えられた文章やデータ、グラフを読み取り、考察して結論を導き出す問題が出題された。

〔第1問〕は、Aはタンパク質の構造や光合成の過程、窒素固定と窒素同化に関する問題、Bはラクトースオペロンなど、原核生物の転写調節に関する問題であった。

問2は、光合成の過程における光化学系Ⅰや光化学系Ⅱで起こる反応について、物質名を含めた正確な理解が問われた。

〔第2問〕は、Aは配偶子形成に関する知識問題と、被子植物の花粉管の誘引とホヤの精子の誘引に関する実験考察問題、Bは動物の発生について、イモリとショウジョウバエを題材とした問題であった。

問4は、ショウジョウバエの頭部と胸部の境界について、卵に蓄えられるRNA の量を変化させた際の位置の変化を考察させる問題であった。

センター試験の生物では、実験や観察を素材とした問題が、旧課程から継続して必ず出ている。

〔第3問〕は、Aは骨格筋の構造と収縮に関する問題、Bは植物ホルモンに関する問題であり、オーキシンとジベレリンが扱われた。

問1では、骨格筋の構造について問われた。基本的な知識であるが、「筋原繊維」と「筋繊維」など、混同しやすい用語が含まれており、理解が不十分な受験生には解きにくい問題であったと考えられる。

〔第4問〕は、Aは個体の成長と個体群、生命表と生存曲線に関する問題、Bはコマルハナバチとセイヨウオオマルハナバチの生態的な違いが、エゾエンゴサクの繁殖に及ぼす影響を考察する問題で、問題文から実験結果を読み取る力が問われた。

問4は、二つの実験の結果から導かれる考察を問う問題で、問題文、図の内容をすべて用いた考察が求められた。複数のデータを比較しながら選択肢を丁寧に正誤判定する必要があった。

例年、実験考察問題では、条件が多く、解答を導き出すために時間を要する問題も多い。

〔第5問〕は、Aは地質時代と生物界の変遷に関する問題、Bは複数の条件が個体数の変化に与える影響に関して考察する問題と、動物の系統樹に関する正確な知識を問う問題であった。問題文を正確に理解することに加え、自然選択について理解しているかどうかもポイントである。

問4は、右巻きマイマイ、左巻きマイマイ、ナメクジの関係を問題文から読み取って整理し、ナメクジを駆除するという条件下でそれぞれの個体数がどう変化するかを予想する問題であった。

〔第6問〕・〔第7問〕の選択問題では、いずれも生物基礎の内容が扱われた。

〔第6問〕は、ブタの臓器をヒトに移植するという異種間臓器移植をテーマとした分野融合問題であった。免疫と遺伝情報の発現に関する知識が問われたことに加え、iPS 細胞など、生物学に関する最近の話題も盛り込まれており、目新しい問題であった。

問2は、真核生物の遺伝情報の発現に関する知識問題であった。第1問で出題された遺伝子がここでも扱われた。空欄の後の「この順に」という語を見落とすと誤りの選択肢を選択する可能性があるため、空欄の箇所以外の問題文を注意深く読む必要があった。

〔第7問〕は、葉緑体のDNA の制限酵素による切断パターンを題材とした分野融合問題であり、従来、個別試験で出題されていたような素材の問題であった。

問1は、切断断片の並び方として、「実験1の結果からは導かれないもの」を考察する問題であった。切断断片を正誤判定したうえで、その組合せを選ぶ必要があり、難しい。

| 項 目 | 2013 | 2014 | 2015 | |

|---|---|---|---|---|

| 本 試 | ||||

| 生物の環境応答 | 刺激の受容と反応 | ◎ | ◎ | ◎ |

| 肝臓・腎臓 | ◎ | ─ | ||

| 自律神経系とホルモンによる調節 | ◎ | ◎ | ─ | |

| 動物の行動 | ||||

| 植物の環境応答 | ○ | ◎ | ◎ | |

| 光合成と環境要因 | ○ | ─ | ||

| 生態と環境 | 個体群 | ─ | ─ | ◎ |

| 生物群集 | ─ | ─ | ◎ | |

| 生態系の物質生産 | ─ | ─ | ||

| 生態系と生物多様性 | ─ | ─ | ||

| 生物の進化と系統 | 生命の起源と生物の変遷 | ─ | ─ | ◎ |

| 進化のしくみ | ─ | ─ | ◎ | |

| 生物の系統 | ─ | ─ | ◎ | |

| 項 目 | 2013 | 2014 | 2015 | |

|---|---|---|---|---|

| 本 試 | ||||

| 生命現象と物質 | 生体物質と細胞 | ◎ | ◎ | |

| 生命現象とタンパク質 | ○ | ◎ | ◎ | |

| 体細胞分裂 | ○ | ◎ | ─ | |

| 植物の組織と器官 | ◎ | ─ | ||

| 動物の組織と器官 | ○ | ─ | ||

| 呼吸 | ─ | ─ | ||

| 光合成 | ─ | ─ | ○ | |

| 窒素同化 | ─ | ─ | ○ | |

| 遺伝情報とその発現 | ─ | ─ | ○ | |

| 遺伝子の発現調節 | ─ | ─ | ◎ | |

| バイオテクノロジー | ─ | ─ | ||

| 生殖と発生 | 遺伝子と染色体 | ○ | ||

| 遺伝子の本体 | ◎ | |||

| 減数分裂と受精 | ○ | ○ | ||

| 遺伝子の組み合わせ | ◎ | ○ | いろいろな遺伝 | ◎ | ◎ | ─ |

| 動物の配偶子形成と受精 | ◎ | ○ | ○ | |

| 初期発生の過程 | ||||

| 細胞の分化と形態形成 | ◎ | ◎ | ||

| 植物の配偶子形成と受精,胚発生 | ○ | ○ | ◎ | |

| 植物の器官分化 | ||||

| 項 目 | 2013 | 2014 | 2015 | |

|---|---|---|---|---|

| 本 試 | ||||

| 生命現象と物質 | 生体物質と細胞 | ◎ | ◎ | |

| 生命現象とタンパク質 | ○ | ◎ | ◎ | |

| 体細胞分裂 | ○ | ◎ | ─ | |

| 植物の組織と器官 | ◎ | ─ | ||

| 動物の組織と器官 | ○ | ─ | ||

| 呼吸 | ─ | ─ | ||

| 光合成 | ─ | ─ | ○ | |

| 窒素同化 | ─ | ─ | ○ | |

| 遺伝情報とその発現 | ─ | ─ | ○ | |

| 遺伝子の発現調節 | ─ | ─ | ◎ | |

| バイオテクノロジー | ─ | ─ | ||

| 生殖と発生 | 遺伝子と染色体 | ○ | ||

| 遺伝子の本体 | ◎ | |||

| 減数分裂と受精 | ○ | ○ | ||

| 遺伝子の組み合わせ | ◎ | ○ | ||

| いろいろな遺伝 | ◎ | ◎ | ─ | |

| 動物の配偶子形成と受精 | ◎ | ○ | ○ | |

| 初期発生の過程 | ||||

| 細胞の分化と形態形成 | ◎ | ◎ | ||

| 植物の配偶子形成と受精,胚発生 | ○ | ○ | ◎ | |

| 植物の器官分化 | ||||

| 生物の環境応答 | 刺激の受容と反応 | ◎ | ◎ | ◎ |

| 肝臓・腎臓 | ◎ | ─ | ||

| 自律神経系とホルモンによる調節 | ◎ | ◎ | ─ | |

| 動物の行動 | ||||

| 植物の環境応答 | ○ | ◎ | ◎ | |

| 光合成と環境要因 | ○ | ─ | ||

| 生態と環境 | 個体群 | ─ | ─ | ◎ |

| 生物群集 | ─ | ─ | ◎ | |

| 生態系の物質生産 | ─ | ─ | ||

| 生態系と生物多様性 | ─ | ─ | ||

| 生物の進化と系統 | 生命の起源と生物の変遷 | ─ | ─ | ◎ |

| 進化のしくみ | ─ | ─ | ◎ | |

| 生物の系統 | ─ | ─ | ◎ | |

〔第3問〕<問5:オーキシンの移動>

オーキシンの移動の方向や移動速度を、実験結果から考察する問題であった。選択肢5は、計算そのものは平易であるが、問題文の「オーキシンは一定速度で根の中を移動し」という記述に着目したうえで図5の意味を考察する必要があり、差がついたと考えられる。このような問題の正誤判断には時間が必要なので、即答できる知識問題に時間をかけないなど、全体の時間配分を意識した演習を繰り返すことも効果的である。

〔第4問〕<問3:生命表と生存曲線>

生命表の数値から生存曲線の型を問う問題であった。図1と、表1および表2を丁寧に照らし合わせながら考察する必要があり、差がついたと考えられる。慎重にデータを読み取れば解答できる問題である。

↓入試で

高得点をめざしたい方へ

※進研ゼミ『高校講座』について。矢野経済研究所「2014年版 教育産業白書」をもとに事業者を選定し、自社による第三者機関でのインターネット調査で高校生3,000人を対象に行った2015年4月時点で利用している学習法についての調査結果より。

「進研ゼミ ハイブリッドスタイル」はお手持ちのiPadでご利用いただけます。

| 対応機種 |

|---|

| iPad(第4世代)、iPad Air、iPad Air 2、iPad mini 2、iPad mini 3、iPad mini 4 |

| 通信環境 |

|---|

|

常時接続可能なブロードバンド(光ファイバなど)環境と、無線LAN(Wi-Fi)環境をご用意ください(10Mbps以上を推奨)。 |

あとから紹介制度のやり方

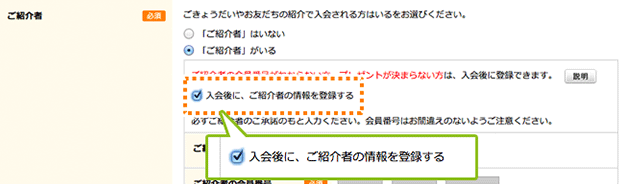

入会後に、ご紹介者の情報を登録することもできます。入会フォームの「入会後に、ご紹介者の情報を登録する」にチェックを入れてください。

「入会申し込みページ」の「支払方法等の選択」内にある「ご紹介者」の欄で、 「入会後に、ご紹介者の情報を登録する」を選び、そのまま次の画面に進んでください。

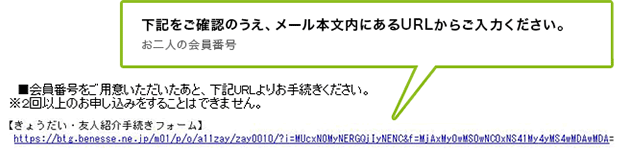

お申し込みの際にご登録いただいたメールアドレスに、手続き完了のメールをお送りしますので、プレゼント申し込み手続きを行う代表者を決め、お手続きをお願いします。

ご入会のお申し込みをいただく際、オペレーターが「ご紹介者はいらっしゃいますか」とおうかがいします。

⇒おそれいりますが「後から申し込みます」とお答えください。

入会完了

あなたと、あなたのお友だち・ごきょうだいに「教材」をお送りしますので、

プレゼント申し込み手続きを行う代表者を決め、0120-332211(9:00~21:00年末年始除く 通話料無料)までお電話ください。 ※一部のIP電話からは042-679-8567(ただし通話料がかかります)

その際、「お友だち・ごきょうだいの紹介であること」と「ご紹介者の会員番号」を忘れずにお伝えください。どちらかお一人がお手続きをすれば、お二人分のプレゼントをお届けします。

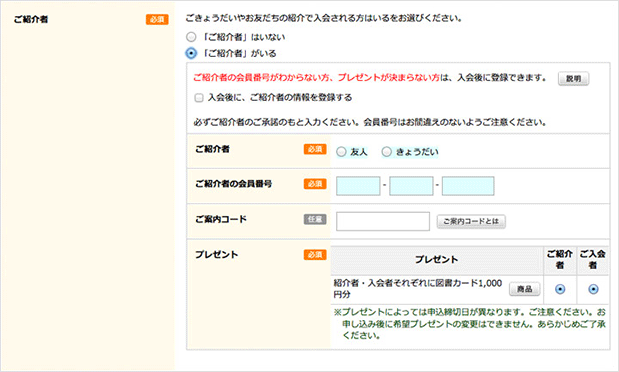

「入会申し込みページ」の「支払い方法等の選択」内にある

「ご紹介者」の欄に、紹介してくれる方の情報をご入力ください。

【お申し込み前に必ずお読みください】

●1月号(12/27まで)にご入会した方がキャンペーン対象です。

●受講費は1ヵ月分かかります。2月号以降を継続されない場合は、支払い期間にかかわらず「毎月払い」1ヵ月分の受講費のお支払いとなります。

●1ヵ月で退会する場合は1/10までに電話連絡が必要になります。ご連絡はお電話に限ります。

●退会連絡をいただかない場合、引き続き2月号以降をお届けします。

2019年12月17日に2021年度「大学入学共通テスト」にて予定されていた国語・数学の記述式問題の導入見送りの発表が文部科学省よりございました。現在「進研ゼミ高校講座」よりお届けしているご案内について、12月17日以前の入試情報でお届けしているものがございます。

今後お届けするご案内・教材については、最新の入試情報を踏まえてお届けできるように努めてまいりますので、ご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

なお、ベネッセコーポレーションでは、新大学入試の最新情報をわかりやすく解説する「教育セミナー」(参加費無料)を全国で開催しております。これから新入試に向けて頑張る高校生のみなさま・保護者の方に、ぜひ、ご活用いただけますと幸いです。

詳しくはこちらをご覧ください。