- 進研ゼミ高校講座トップ

- 「小論文特講」トップ

- 推薦対策

超基本から必要な対策の

具体的な方法までわかる!

推薦入試(学校推薦型選抜・総合型選抜)とは?

一般選抜とどう違う?

- 今や「特別な人のための入試」ではなくメジャーな入試!

- 志望する学問を学び続ける意欲や力が重視され、5教科の学力以外の試験や書類が課されることも。

- 秋ごろから選抜が始まり、年内に合格発表を行うケースが多い。

推薦入試は「特別な人のための入試」ではない!

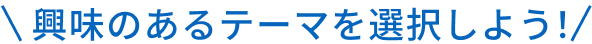

学校推薦型選抜・総合型選抜といったいわゆる「推薦入試」は、現在では私立大では入学者の約6割、国立大で約2割、公立大では約3割を占める。

かつては「推薦入試といえば私立大」「成績が特によい人だけの入試」というイメージもあったが、今や志望大学合格を考えるうえで重要な選択肢の一つ、メジャーな入試枠だ。

大学で学び続ける意欲・力が重視される入試!

一般選抜との大きな違いの一つは、5教科の学力試験だけでなく、志望理由書や小論文、面接、さらにはプレゼンテーションなど多様な試験が課される傾向があること。

これは推薦入試が、大学で学び続ける意欲や力を持つ学生を、「5教科の学力」以外からも多面的に評価し、迎え入れることを目的にしているからだ。

1回の学力試験だけでなく、高校3年間で積み上げた経験、実績やスキルも活かすことができるのがこの入試だ。

入試スケジュールが一般選抜よりも早い!

入試スケジュールが一般選抜よりも前倒しになっているケースが多いことも特徴のひとつ。

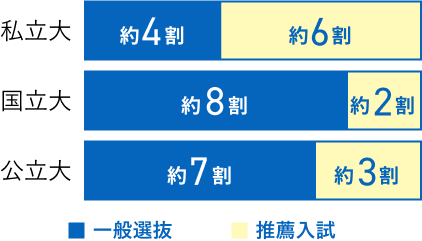

一般選抜では高3の1月から共通テストや各大学への出願が始まるが、推薦入試では9月には学校推薦型選抜の校内選考や総合型選抜の出願が始まり、11月に試験、年内に合格発表というケースが多い。

そのため、「推薦入試を受けて、不合格だったら一般選抜で再挑戦」する受験生もいる。対策の負荷はUPするが、合格のチャンスを1回分増やすことができる。

| 一般選抜 | 推薦入試 (学校推薦型選抜・総合型選抜) |

|

|---|---|---|

| 入学者数 |

|

|

| 試験 | 5教科を中心とした学力試験 |

|

| 入試 スケジュール |

|

|

推薦入試は3種類

- 大きくは「学校推薦型選抜(指定校制)」「学校推薦型選抜(公募制)」「総合型選抜」の3種類に分かれる

- 「地域枠」「女子枠」「専門高校枠」など、さらに特定の条件を満たす人を募集する推薦枠もある

推薦入試は大きく分けて3種類。それぞれの特徴を踏まえて、自分に合った入試を選ぼう。

各大学が特定の高校に「〇名の生徒に来てほしい」と示し、大学が求める条件に合う生徒を高校が推薦する方式。勉強や部活動などの成績・活動をもとに、高校の中で「校内選考」が行われる。

- 主に私立大のみ。

- 校内選考を勝ち抜けば、合格はほぼ確実

- 合格後は辞退できない。辞退すると、翌年の指定人数が減ってしまうおそれもある

- 日々の授業を大切にしている

- 生活態度がよく、部活や委員会など、校内活動に積極的に参加している

各大学が示す出願資格を満たし、学校長から推薦された生徒が受験できる。多くは学習成績の状況(評定平均値)に基準が設けられている。また、スポーツや文化活動など、学業以外の実績を評価する「特別推薦」もある。

- 国公立大や人気の私立大では一般選抜並みかそれ以上の倍率になるケースもある

- 1つの大学・学部にしか出願できない「専願」が中心だが、私立大などで併願ができる場合もある

- 志望理由書や面接のほか、小論文や学力テスト(国公立大の場合は共通テスト)が課されることも多い

- 芸術や体育系を志望する場合は、実技試験も課される

- 志望する学問、大学で学びたいことが明確

- 日々の授業を大切にしており、苦手科目が少ない

- 表現力、論理的思考力があり、自分の意見を会話や文章でしっかり伝えられる

「その大学で学びたい」という意欲や関心、目的意識、この大学で学ぶための能力・適性を重視する入試方式。学校長の推薦が必要ないぶん、受験生自身が自分の能力や適性をアピールする必要がある。

- 学校長の推薦は必要ない

- 学校推薦型選抜よりも募集数は少ない傾向がある

- 出願条件として学業成績に出願基準がないケースもある(ただし近年は学力も重視され、成績の基準提示や学科試験が課される場合も多い)

- 選抜方法は大学により様々。募集数が少ない分、課題レポートや小論文、プレゼンテーションやグループディスカッションなど、選考・評価に時間がかかる試験も課されやすい傾向あり

- 志望大・学部への意欲が非常に強い

- 入学後の目標を具体的に描いており、語ることができる

- 志望する学問に関連する活動の実績、資格や成果物がある

- 表現力、論理的思考力があり、自分の意見を会話や文章でしっかり伝えられる

こうした推薦入試の中には、女子学生が少ない理系学部に設けられる「女子枠」、地元など特定の地域の受験生を受け入れる「地域枠」(その地域で働く人材を求める医療系や教員養成系に多い)、工業・商業・農業などの専門高校在学者を対象とした「専門高校枠」などが設けられていることもある。

志望大が既にある人は、自分の志望大について募集要項で調べてみよう。

基本の入試スケジュール

- 多くは年内に合格発表まで進む

- 共通テストを課す国公立大など、合格発表が年明け以降になる場合も

- 総合型選抜は、学校推薦型選抜よりもスケジュールが早い場合がある

代表的な入試スケジュールは次の通り。

ただし、大学ごと・募集枠ごとにスケジュールはさまざまなので、必ず志望大の募集要項で確認しよう。

多くは9月中に校内選考が行われ、指定校枠で出願できるかどうかが決まる。ここで校内選考に残れなかった場合は、公募制や一般選抜など他の試験で挑戦するのかを決め、軌道修正することになる。したがって、校内選考の結果が出るまでは気を抜かずに受験勉強をしておくことが重要だ。

ここでは年内に合否が決まるケースを紹介したが、共通テストを課す国公立大や私立大の一部では、面接や合格発表が1月以降になる場合がある。

公募制は倍率が高いケースもあるので、不合格だったときのため、一般選抜の受験勉強も併行で進めることになる。

また、国公立大の公募枠などでは「1高校から出願できるのは●名まで」と示されている場合もあり、その人数を超える出願希望者がいた場合は、出願時期までに指定校制同様に校内選考が行われる。

全体的に、学校推薦型選抜よりもスケジュールが早い。私立大の一部などでは出願時期の前、夏休み期間中などに出願予定者参加必須のセミナーが開かれる場合もある。

一方、入試スケジュールが後ろ倒しの場合もあり、公募制の学校推薦型選抜同様、面接や合格発表が1月以降になることもある。

総合型選抜は大学ごとの入試スケジュールの差が大きいので、早めの情報収集が重要だ。

主な選考方法

- 志望理由書(自己PR書)はほとんどの大学で提出が必要

- 「面接」「小論文」も比較的多く、国公立大では「共通テスト」が課されることも

- 総合型選抜を中心に「プレゼンテーション」「課題レポート」「グループディスカッション」など、多様な選考方法がとられる

主な事前提出資料や当日の選考方法は次の通り。 ただし大学、募集枠ごとに内容はさまざまなので、必ず志望大の募集要項で確認しよう。

【出願時などに提出する情報・書類】

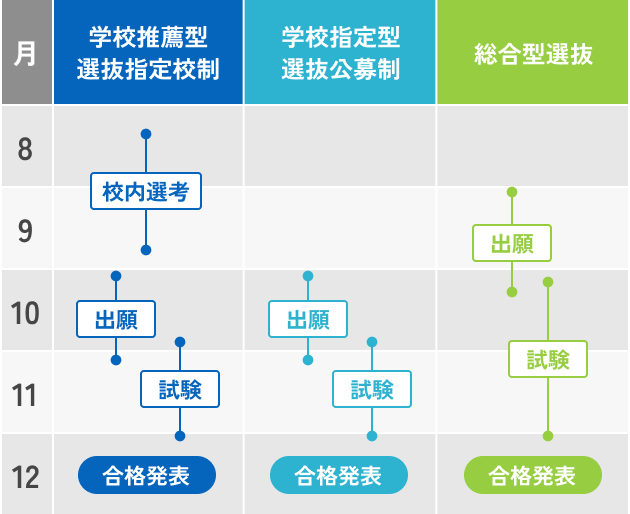

高校3年間の学習・生活の記録が記載された書類。学校の担任の先生が記入し、大学へ提出される。学習成績を数値化した「学習成績の状況(評定平均値)」はここに記載される。

また、校内・校外での活動実績や取得した資格も記入できるので、自分が持っている実績や資格は高校の先生に必ず伝えておこう。

調査書に記載される情報。

多くの推薦入試では「全体の学習成績の状況4.2以上」など、出願条件としてこの数値が示される。多くで3.8以上が示されることが多いが、3.5などの場合もある。ただし、学習成績の状況のハードルが低い場合は、他の厳しい条件が課されている、倍率が上がって結果的に激戦になるといったことも多いので、ほかの出願条件や入試倍率を調べておこう。

出身高校の学校長が、きみが入学させるにふさわしい人物であることを証明し、大学に提出する書類だ。大学・学部によって書式が異なる。

その大学を志望する理由や自己アピールを伝える文章。学校推薦型・総合型選抜の多くで課される重要な提出書類。 大学・学部によって指定字数などは異なる。 「校内選考が終わって、出願が確定した後から準備しよう」としていると間に合わないので、遅くとも夏休み中に一度は書いておきたい。

こちらをチェック!

与えられたテーマについて考えを文章にまとめるもの。テーマは募集要項などで提示される。 準備に時間をかけることができるが、その分専門的なテーマが課されることも多く、指定字数も多いのが特徴。 前年の出題テーマ等で練習しておくとよい。

【会場で行う試験など】

一般選抜と同様に「英語」「数学」など教科のペーパーテストを課す大学や、国公立大を中心に、共通テストを課す大学もある。

与えられたテーマや資料を踏まえ、自分の考えを述べる文章を書く。資料は文章だけでなく、図表・グラフが提示されることも。

字数は600~800字前後が多いが、学部系統によってテーマの傾向や文字数は異なる。

こちらをチェック!

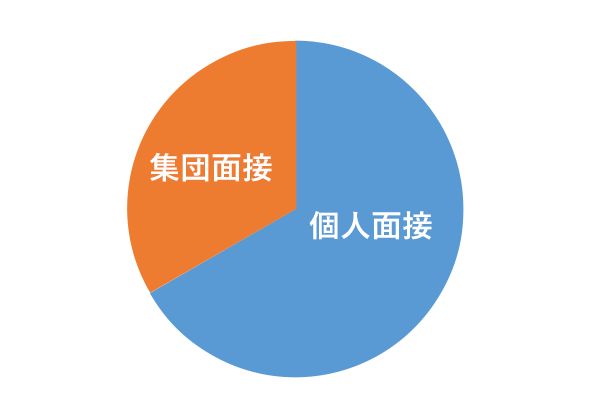

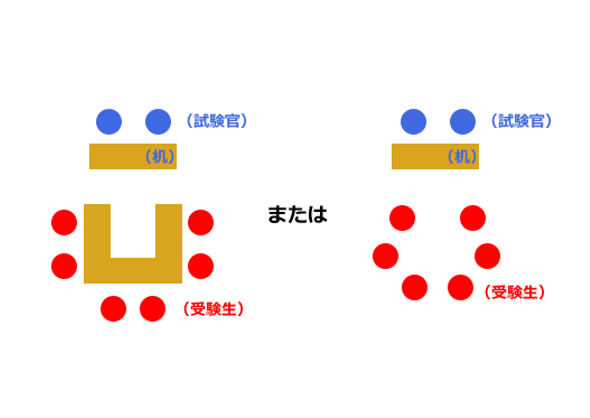

対面で、大学や学びたい学問への熱意を面接官に直接伝える。受験者が複数人いる状態で行う「集団面接」と、受験者1人と面接官とで行う「個人面接」がある。

「志望理由書」など、事前提出書類の内容を深める形で質問がされることも多い

こちらをチェック!

試験官の質問に対して、数学の問題をその場で解き説明する、公式を説明するなど、入学後に学ぶ学問にかかわる知識を問われる。面接とセットで行われることが多い。

口頭試問を課すのは理系の学部が中心だが、社会学系で時事用語の説明が求められるケースもある。

受験者数名でグループになり、テーマについて検討し意見をまとめる。自分の意見を主張するだけでなく、他人の意見をくみ取る傾聴力や、グループで建設的な議論をするための思考力や論理力、協働の力も重視される。

与えられたテーマについて、制限時間内に自分の考えをまとめて発表する。事前提出した「課題レポート」についてプレゼンテーションする場合も多い。

実技試験は芸術系ならデッサン、体育系なら50m走など、専門分野に特化した能力が問われる。適性検査では、一般常識や言語・計算など、基礎学力が問われる。

いつ・何をやる?推薦対策

- 高1・2のうちに進めておくべき対策と、高2・3学期~高3から力を入れる対策がある

- 高1・2のうちは「学習成績の状況(評定平均)UPのための、授業やテストへの取り組み」が最重要。また、志望につながる活動や資格・検定取得のための取り組みをするのはこの時期

- 高3になると、具体的な志望大に向けた試験や書類の対策を進めることになる

「志望大を決めて、推薦受験を受けられることが確定してから対策を始める」では遅いものもある。 高1・2の時期に始めておく対策、高2・3学期~高3から始める対策それぞれを紹介するので参考にしてほしい。

高1・2のうちに始めよう!

多くの推薦入試では「学習成績の状況●以上」と出願条件が示される。この数値を満たさないとそもそも出願すらできない。

まだ具体的な志望大が決まっていない場合も、難関大なら4.2程度、そのほかも4程度を目標にして日々の授業や定期テスト対策をがんばろう。

学習成績の状況には「情報」や「保健体育」などの実技科目の数値も含まれるので、手を抜かず取り組むことが重要だ。

研究機関や自治体、大学などが主催する高校生向けの講習会、医療や社会活動のボランティア活動などがこれにあたる。受験生になると参加する時間的余裕もなくなるので、参加するなら高1・2のうち。

自分の志望に関わるものに参加すると、「調査書に書ける」というだけでなく、その分野の知識が深まる、大学でやりたいことが具体的にイメージできるようになるなどメリットが大きい。

情報は、地元自治体や大学・研究機関のWebサイトのほか、高校の進路指導室などに置かれている・掲示されていることもあるので、チェックしてみよう。

特に英語の検定は、一般選抜でも活用できるケースもあるため、取得を目指す高校生が多い。大学の推薦入試で英語の検定取得を利用するためには、英検®なら2級以上がめやすになる。

なお、推薦合格を目指す場合、出願時までに目標の級やスコアを取得する必要がある。つまり、高3・1学期のうちに取得を完了しないと間に合わない可能性が高い。したがって、高1・2のうちに対策をスタートしておくことがおすすめだ。

- 英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

高2・3学期〜高3から本格対策スタート!

自分の経験や強み、その学部で何を学び身につけたいのかといった「ネタ出し」は、志望大が固まる前にしておくとよい。

また、自分にとっての大学の魅力を書くためには情報収集が必要になる。オープンキャンパスには早めに参加しておこう。志望大が遠方でも、Webオープンキャンパスが開催されている場合もあり、また、近い場所の志望する学部系統のオープンキャンパスに参加してみることも比較の視点ができ、役立つ。

こちらをチェック!

与えられたテーマや資料を踏まえ、自分の考えを述べる文章を書く。資料は文章だけでなく、図表・グラフが提示されることも。

字数は600~800字前後が多いが、学部系統によってテーマの傾向や文字数は異なる。

こちらをチェック!

対面で、大学や学びたい学問への熱意を面接官に直接伝える。受験者が複数人いる状態で行う「集団面接」と、受験者1人と面接官とで行う「個人面接」がある。

「志望理由書」など、事前提出書類の内容を深める形で質問されることも多い。

こちらをチェック!

ここを見よう!募集要項

- 大学の公式Webサイトに掲載されていることが多く、前年度の募集要項でも十分参考になる

- 「アドミッション・ポリシー」「出願資格・要件」「提出書類・選抜方法」「スケジュール」はチェック必須

出願条件、試験のスケジュールや選考方法(試験や書類の内容)は、「募集要項(入試要項)」に記載される。 志望大やその候補が見えてきたら、その大学・学部の募集要項をチェックしよう。

募集要項はどこで、いつ見ることができる?

募集要項は各大学の公式Webサイトの、「受験生の方へ」「入試情報」といったページに掲載されていることが多い。

多くの大学では、夏~秋ごろまでにその年の受験生向けの募集要項が公開される。

しかし、前年度入試の募集要項であっても、参考になる場合が多いので、夏まで待たず、志望大が見えてきたら直近の募集要項をチェックしてみよう。

前年度からの大きな変更がある(新たな募集枠ができる、選考方法に変更がある など)の場合は、各大学公式Webサイトの「お知らせ」欄などで予告がされていることが多いので、そうした予告がないかも確認しよう。

募集要項のココを確認!

大学・学部が求める学生像、身につけておいてほしい力がまとめられている。自分が得意とすること、めざすことが合っているかを確認しよう。 また、他大学の同学部、志望大の他学部と比較してみると、自分が志望する大学・学部の特徴が把握しやすくなる。

高1・2など時間の余裕があるうちに、アドミッション・ポリシーの内容につながる活動に挑戦し、力を伸ばすこともおすすめだ。

学習成績の状況(評定平均値)や、必要な実績・資格など、出願に必要な条件を確認しよう。

「合格した場合には入学することを確約できる者」と書かれている場合は、合格後の入学辞退ができないということなので、ほかとの併願ができないことに注意。

「志望理由書、自己推薦書、課題レポートなど、大学・学部によって様々な提出書類が課される。

募集要項には課される書類の種類と共に、実際に提出する書類のフォーマットが添付されているので、文字量や内容を確認しておこう。

また、面接、小論文、プレゼンテーション、共通テストを含む学科試験など行われる選考も記載されている。

それぞれの試験で何が問われ、どのような点が評価されるかも示されている場合があるので、チェックしよう。

出願の締め切り日、会場で行う試験などの日程を確認しよう。

また、私立大の一部では出願者向けのセミナーや説明会が出願締め切りより前に設けられていることもあるので注意。

志望理由書は

〈5つの要素〉で書く!

志望理由書は、「その分野を志望するきっかけになった体験」や「大学卒業後の将来の夢」のみ書けばいいと思っていたら、それは大間違い。

大学で何をどう学びたいのか、その熱意を伝えることが重要だ。

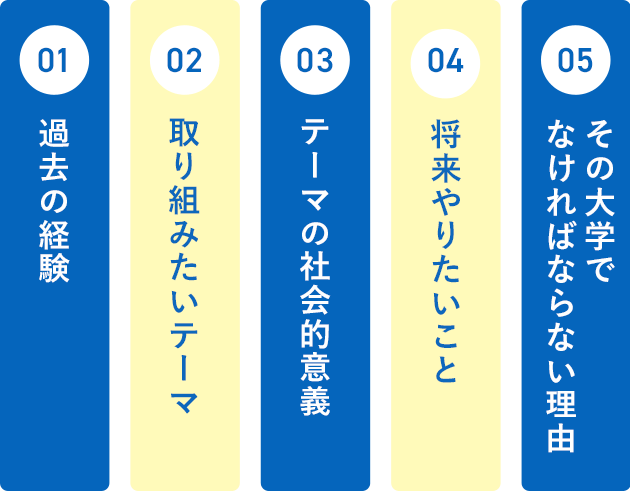

そこで、志望理由書を書き始める前に、まず次の「5つの要素」を考えよう。

思いつかないところや足りないところは、「考えるときのヒント」を参考にして深めていけば、きみらしさが光る志望理由書、大学で学ぶ意欲が伝わる志望理由書にぐんと近づくよ!

志望理由書の〈5つの要素〉

これまでの経験から何を得たか。

- 「取り組みたいテーマ」が生まれたきっかけや、そこから学んだこと。

- 取り組みたいテーマに向けて、これまで取り組んできたこと。

など

- 興味を持ったきっかけや体験談だけでなく、それを通して「気づいたこと」「考えたこと」「学んだこと」まで示そう。

- その時に担った役割、壁の乗り越え方、重要だと思ったことなども書き出してみよう。

<例>

- カナダに留学した際、外国の人には日本について知られていないことがあまりに多いことに驚き、もっと日本を知ってもらいたいと思った。

(国際系学部の例)

どんなことに関心があるのか。

- 興味がある分野。

- 問題だと思っていること・解決したいこと。

など

- 追究したいことをはっきりと書こう。それが過去の経験に根差したものになっているか、確認しよう。

- ただ興味があるだけでなく、学問として深く追究する必要があるのかも考えてみよう。

<例>

- 過疎地の医療水準向上のための地域医療の充実。(医学系学部の例)

- 情報社会において、様々な情報を安全に扱うための環境づくりをしたい。(情報系学部の例)

単に好きというだけでなく、社会とのつながりも考える。

- 「取り組みたいテーマ」と現代社会の課題との関係。

- そのテーマに取り組むことで社会にどんなメリットがあるのか。

など

- テーマが純粋な理論の追究であっても、社会の中におけるその位置・役割や、社会とどのようにかかわるのかを考えてみよう。そこから社会の課題との関連が見えれば、深めてみよう。

- 誰もそのテーマに取り組まなかったとしたら、社会にどんなデメリットがあるのか、という逆の面から考えてみよう。

<例>

- グローバル化が進むなか、観光立国をめざす日本を世界にアピールできる。

(取り組みたいテーマ:海外における日本文化理解の推進/国際系学部の例)

将来にまで視野を広げる。

- 「取り組みたいテーマ」に向けて、大学で何をどう学びたいか。

- 「取り組みたいテーマ」に関して、社会でどう活躍したいか。

など

- 「取り組みたいテーマ」を実現するために、大学で何をどのように学びたいのか、具体的にイメージしてみよう。

- 就きたい職業が決まっている人は、ただその職業を書くだけでなく、何をどう解決する人になりたいのかまで具体的に考えよう。

<例>

- 大学では、少年犯罪加害者の更生方法について、海外の事例なども踏まえて研究し、将来は弁護士として少年犯罪の再発防止に貢献したい。(法学系学部の例)

志望大の特徴(魅力)をよく理解する。

- 「取り組みたいテーマ」に向けて学ぶ環境として、なぜその大学が最も適切なのか。

など

- テーマに取り組む際の適切な環境として、その大学の特徴や他大学より優れている点を調べ、具体的に書こう。

- アドミッション・ポリシーを調べ、どのような学生が求められているかを確認しよう。

<例>

- 高齢者介護施設での実習など、実践的な授業が特に豊富である。(看護・医療技術系学部の例)

- すべて英語で行う講義や英語によるディベートなど、これからの国際社会で必要な実践的英語力を身につけられる。(全学部共通)

志望理由書の仕上げ方

いきなり文章を書き始める前に、5つの要素を箇条書きで洗い出してみよう。

その際、特にチェックすべきは次の2点。

- 「取り組みたいテーマ」「将来やりたいこと」が具体的か?

「英文学を学びたい」「看護の知識と技術を習得したい」など、学部・学科の名称レベルでしか語れていない場合は、その中で特に何を大学で身につけたいのか深掘りが必要だ。

- 5つの要素につながりがあるか?

特に「過去の経験」や「その大学でなければならない理由」が、大学で学びたい内容につながらない志望理由書は多い。自分が大学で学び、力を発揮するために重要なものに絞り込もう。

基本的には、〈5つの要素〉を今回紹介した順番で書いていくと読みやすい志望理由書になる。段落は、600~800字なら3~4段落がめやす。

清書する際に、「過去の経験」の文字量が多くなり文章のバランスが崩れることが多い。「過去の経験」が全体の半分近くになっている場合は、「取り組みたいテーマ」「将来やりたいこと」に最も関連するものに絞るなど、バランス調整をしよう。

わかりやすい構成になっているか、アピールしたいことが伝わるかは、自分で見直すだけではなかなか気づきにくい。学校の先生、家族など第三者に見てもらい、指摘をうけよう。

その際、STEP01で書いた箇条書きの下書きも添えて渡すと、見る側にとって参考になるよ。

様々な面接の形式

面接の部屋に、受験生が一人ずつ呼ばれる「個人面接」と、同時に複数人の受験生が呼ばれる「集団面接」があり、その割合は 3:1 程度。質問内容に大きな差はないが、集団面接では、その場でグループディスカッションが行われる場合もあるので、事前によく確認しておこう。その時に担った役割、壁の乗り越え方、重要だと思ったことなども書き出してみよう。

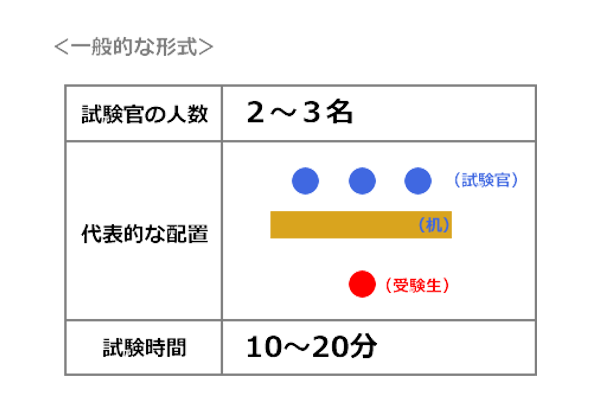

個人面接

- 受験生1人に対して、試験官は2〜3名であることが多い。

- 質問をした試験官を主に見つつ、ほかの試験官にも一通り目線を向けながら話すようにしよう。

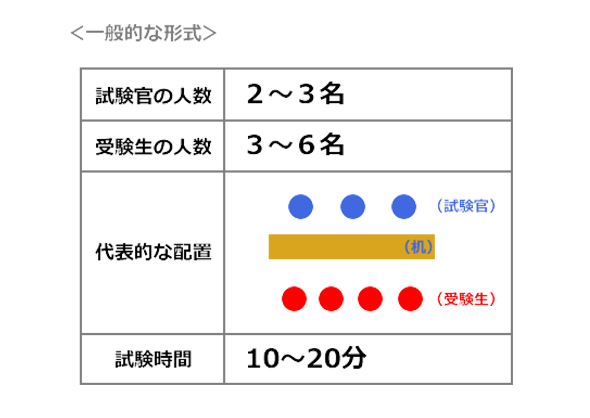

集団面接

- 受験生全員に同じ質問をされる場合も多い。

前の受験生の回答に惑わされず、しっかりと自分の考えを述べるようにしよう。 - 他の受験生が話しているときに、うつむいて自分の回答のことだけ考え込む姿を見せるのは印象が悪い。顔を上げ、他の受験生の回答も聞く姿勢を見せよう。

面接に加えてグループディスカッションなどがある場合は、次のような配置の場合も多いようだ。

グループディスカッションでの注意点

- 積極的に発言をしよう。

- 人の話をよく聞き、それを受けとめたうえで、次の発言をするように心がけよう。

- 議論に参加できていない人がいたら、「○○さんはどう思いますか?」などと水を向け、全員で議論できるように注意しよう。

- 多くの場合は、時間内に何らかの結論や意見を出すことが求められている。時間配分に注意し、話し合いの結果をまとめる時間も確保しよう。

オンライン面接

オンライン面接の場合も、問われることや回答の仕方などは対面と同じ。ただし、接続や画面について、あらかじめ確認しておくべきことがある。何か問題があった場合に修正できるよう、遅くとも1週間前には一度確認しておこう。

また、「カメラを見て、受け答えできているか(目線がずれていないか)」などは、自分ひとりでは確認できない。友だちや保護者のかたと、オンラインで繋いでみるのがオススメだ。

事前にしておくべきこと

- 正しく接続できるかの確認。

- 画面に映る自分の姿の明るさや顔の大きさ、位置の確認。

- どのくらいの声の大きさで話すのがちょうどよいかの確認。

- 画面ではなく、カメラを見て受け答えする練習。

面接は、相手の表情が見やすいPCやタブレットのほうがオススメ。スマートフォンで面接をする場合は、面接中はスマートフォンを手で持たずにスタンド等に置いて固定しよう。

よくある質問&回答例

- 2015年度進研ゼミ「合格体験レポート」をもとに作成

- ここで紹介している回答例はあくまでも先輩の事例です。この内容を答えれば合格が保証されるものではありません。

想定問答集は「台本」ではなく「箇条書き」がオススメ!

一言一句を台本のように書いてしまうことで、本番で「暗記したことを棒読み」状態になってしまう人は多い。面接官に「しっかり自分の言葉で語っている」という印象を与えるためにも、1つの質問に対して、自分の答えを箇条書きやキーワードで書き出しておくのがオススメ。本番ではそのメモに肉付けしながら話せるよう、練習しておこう!

先輩が教えてくれた、「頻出質問」はこの5つ。必ず自分の答えを用意しておこう!

キミが感じている志望大の魅力を、できるだけ具体的に語ろう!

- 将来の夢や、大学で学びたいこと

- 大学で学ぶうえで魅力を感じる、他大学にはない志望大の特徴

- オープンキャンパスで体験したことや考えたこと

- 大学案内などを読んで考えたこと

やはり第1位は「志望理由」。まず、キミが大学で何をどのように学びたいのかを考えよう。その学びのために役立つ、他大学にはない志望大・学部の特徴はどんなところだろうか? これを考えるためにも、オープンキャンパスや大学案内などを熟読しておくことが大切だ。

「私には食品開発の仕事に就きたい夢があるので、食物栄養系の学科に興味を持ちました。こちらの大学では実験実習が豊富で、実践的な学習は将来の役に立つと思いました。またオープンキャンパスで感じた雰囲気に魅力を感じたので、この学科を選びました。」

「自分の故郷と同じような環境であり、また、地域との連携が深いからです。この環境で研究し、将来はここで学んだことを持って故郷に帰り、故郷に貢献したいため、この大学を選びました。」

アピールしたいポイントを絞り、具体的なエピソードを交えて語ろう!

- 自分の長所と短所を客観的にまとめる

- 高校時代に一番頑張ったこと

- 自分の特技や趣味

- 大学が求める学生像(アドミッション・ポリシー)に自分が当てはまる部分

キミ自身での自己分析&アピールも、頻出。欲張らずにアピールする内容を絞り込むことと、面接官がイメージしやすいように具体的なエピソードを交えることがポイント。単に賞歴をアピールするのではなく、その結果を出すために、どんな努力や工夫をしたのかといった、大学に入ってからも生かせる資質として語ろう。

「私は、中学、高校と吹奏楽部でアルトサックスのパートリーダーを務めていました。リーダーとしてのいろいろな経験を通して、強い責任感と人をまとめる力、そして、うまくいかなかった時でも、そのマイナスの経験をばねにして成長する根性が身についたと思っています。」

「私は高校時代、課題研究に力を入れて取り組みました。一つの課題について仲間と共に考えを深めていきました。うまくいかないことも多々ありましたが、みんなで何度もディスカッションし、試行錯誤を繰り返して乗り越えてきました。問題解決に取り組む力や、協力し合う力が身につき、成長できたと思います。

やりたいことをできるだけ具体的に&なぜやりたいかという理由も一緒に語る!

- どんな大学生になりたいのか?

- 興味のある授業やゼミ、サークルなど

- 入学してからの具体的な目標

- 大学生になってから挑戦したいこと

大学側は、学問はもちろん、学生生活の様々な場面で積極的に活動する意欲をもった学生を求めている。何を一番頑張りたいのかを明確にしたうえで、具体的に計画を語ろう。その際には「なぜそれを頑張りたいのか」という理由も伝えよう。学問以外のことばかりが話の中心にならないように注意も必要だ。

「公認会計士になるのが私の目標なので、それに関連して簿記の資格の勉強などをしたいと考えています。商学部は法学部とも学問分野が近く、相互履修も可能なので、法律関係の勉強もしてみたいと思っています。」

「私は将来、出版に関わる仕事に就き、多くの人が本に触れるきっかけを与えたいと考えています。そのために、出版について学ぶだけではなく、自分の考えを伝えるためのコミュニケーション能力を磨いていきたいと思います。」

苦手科目は、その克服のための工夫を語るのが重要!

- 得意な科目は、どのようなところに魅力を感じるのか

- 志望する学問では、どのように得意を生かせそうか

- 苦手な科目は、克服のためにどのような取り組みをしたのか

- 取り組みの結果、どのような改善が見られたか(成績でなく、意識の変化でもよい)

得意科目は、大学で学びたい学問に結びつくエピソードがあれば、具体的に説明しよう。苦手科目の場合は、その克服法を聞かれることが多い。きみの努力や工夫、発想力をアピールするチャンスにしよう!

「得意な科目は現代社会です。社会のことをより深く知ることができるから、好きな科目でもあります。苦手な科目は理数系の科目ですが、興味を持ったら頑張ることができるので、興味を持てるように図説を読むなどの工夫をするようにしています。」

日ごろから自分の意見を考えながら新聞や報道番組を見よう

- その社会問題に対して、自分は賛成・反対いずれの立場か

- なぜその立場なのか、その理由

- その社会問題に対して、志望する学問分野でできることはあるか

- その社会問題を踏まえ、自分はどのような意識や姿勢で取り組みたいか

単にニュースの見出しを述べるだけではなく、その問題に対して自分が考えたことを述べよう。他人事ではなく、自分に関わる問題として受けとめる姿勢も大事だ。また、面接官からさらにツッコミが入ることもある。例えば、下のM・A先輩なら「とはいえ、予算をかけるべき政策もありますよね。あなたは何を最も重視しますか?」などの質問には答えられるようにしておこう。

「財源が確保できていない政策には反対です。今でさえ多くの赤字国債を抱えているのに、これ以上新しい政策で借金を増やし、子供たちに将来の負担を課すのはおかしく、借金を減らすことから国は始めるべきだと思います。」

「海外の貧困地域の学校で、給食サービスがはじまったというニュースについて説明し、意見を述べました。」

こんなときどうする?

予想外の質問をされたときに、一番よくない対応は、うつむき、じっと黙り込んでしまうこと。次の切り抜け方を参考に、あくまで落ち着いて振る舞おう。

- 知らないことは知ったかぶりをせず、「わかりません」と素直に答え、「家に帰ってから調べます」など、前向きな姿勢を伝える。

- 「少しお時間をいただけますか?」とことわったうえで、少し考えてから答える。

- 「はい、〇〇についてですね」など、質問を復唱しながら頭を整理し、時間をかせぐ。

受験生側が複数いる集団面接では、これが不安だという人も多いだろう。しかし、面接官が本当に知りたいのは、答えそのものよりも、なぜその答えなのかという「理由」だ。例えば、「最近の気になるニュース」が前の人も自分も同じ「高齢社会」だとしても、なぜ気になるのか、自分の将来や学ぶ学問にどうかかわると考えるのかという「理由」まで同一にはならない。堂々と自分の考えを述べよう。

試験直前には、大学のことをどれだけ調べても不安になるものだが、気にしすぎず、堂々と落ち着いて本番に臨もう。ただし、大学が発信する「アドミッション・ポリシー」は必ず見ておくこと。ここには、どのような能力や姿勢を持つ学生を入学させたいのかという、大学の意向が書かれている。自分がその内容に当てはまる人物だということを、面接でアピールしよう。

- 個人情報の取り扱いについて

- 個人情報の取り扱いについて ご提供いただく個人情報は、お申し込みの商品・サービスの提供の他、学習・語学、子育て・暮らし支援、趣味等の商品・サービスに関するご案内、調査、統計・マーケティング資料作成および、研究・企画開発に利用します。お客様の情報は商品・サービスやサイト・アプリの利用履歴とあわせて利用する場合があります。

お客様の意思によりご提供いただけない部分がある場合、手続き・サービス等に支障が生じることがあります。また、商品発送等で個人情報の取り扱いを業務委託しますが、厳重に委託先を管理・指導します。個人情報に関するお問い合わせは、個人情報お問い合わせ窓口(0120-924721通話料無料、年末年始除く、9時~18時)にて承ります。

(株)ベネッセコーポレーション CPO(個人情報保護最高責任者)

上記を確認の上、ご承諾くださるかたはお申し込みください。

- 進研ゼミ高校講座トップ

- 小論文特講